张岱诗文中的江南美食地图

历代文人中堪称老饕的,前有张岱,后有汪曾祺。张岱在其著名代表作《陶庵梦忆》中提到的美食遍及大江南北,北至北京,南到福建,他自谓“越中清馋,无过余者”。几百年后,“作家里特会吃的,厨子里特会写的”汪先生则英雄惜英雄,慨叹“浙中清馋,无过张岱”。

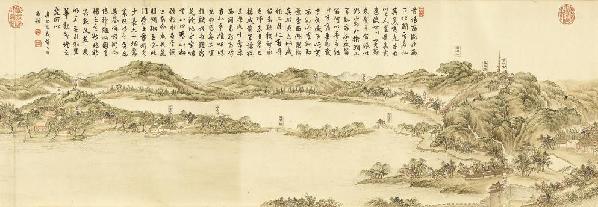

清代画家董邦达所绘《西湖十景图卷》局部

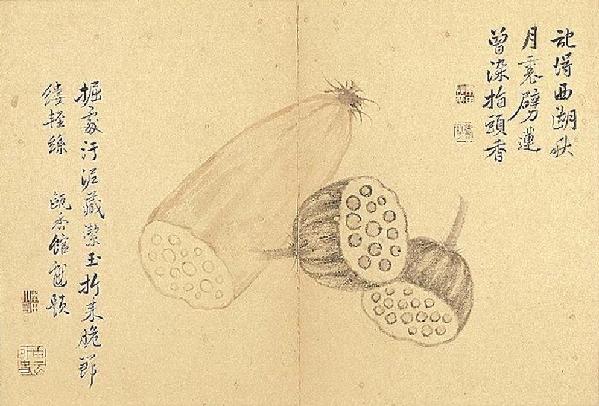

清初画家恽寿平笔下的藕

明代画家沈周笔下的蟹

余在拙著《湖山:张岱与他的美学世界》中,以“江南食”一章描绘了张岱作为美食家的人生切面。其实,除了为诸多美食写下冰雪妙文,张岱还写过《咏方物》三十六首,以诗香词韵,赞人间至味。从食材产地到烹饪技法,再到口感品相,句句皆专。

知音王雨谦为此赞他:“自是老饕,遂为诸物董狐。”董狐是春秋时期的史官,被孔子誉为“良史”。王雨谦食事之董狐的评价,可谓相当之高。细细品读,有如一张穿越时空的江南美食地图,个中佳肴美味,有的还在滋养着当代人的舌尖味蕾,有的则随时代消逝只余文字回响。或许,正是有张岱这样的“食史”们,才得以令美食成为一种学问,成为中国人生活美学的一部分。

独留文字余韵的姑苏余杭至味

苏州有道历史名吃“带骨炮螺”,青年作家马伯庸在《两京十五日》中也有提及,谓之“带骨鲍螺”,一字之差。乍听名字,仿若海鲜,其实它是道讲究的甜点。张岱诗曰:“炮螺天下味,得法在姑苏。截取冰壶魄,熬成霜雪腴。一甜真彻骨,百节但知酥。晶沁原无比,何惭呼酪奴。”从这首诗可知,炮螺是用牛奶提炼出的乳酪制作的,起这个名字,只因形状似螺。

张岱对自制乳酪非常热心,曾和叔叔一起潜心钻研,有诗为证:“一缶山牛乳,霜花半尺高。白堪欺玉汁,洁亦溷珠胶。酪在讵能割,酥融不可挑。空山养清寂,用以点松醪。”

如果说诗是在极尽所能呈现乳酪之香,那么小品文《乳酪》则描绘了乳酪之珍:“余自豢一牛,夜取乳置盆盎,比晓,乳花簇起尺许,用铜铛煮之,瀹兰雪汁,乳斤和汁四瓯,百沸之。玉液珠胶,雪腴霜腻,吹气胜兰,沁人肺腑,自是天供。”为了制得上好的乳酪,张岱竟然亲自豢养了一头牛,也是资深老饕所为了!在这样的乳酪中加入少量“蔗浆霜”,熬之、滤之、钻之、掇之、印之,所得“带骨鲍螺”,天下称至味。可惜的是,这道美味“其制法秘甚,锁密房,以纸封固,虽父子不轻传之”,今天的人只能靠文字去想象了。

同样在今日地方招牌菜单里难觅踪影的,还有“招庆烧鹅”。张岱一生挚爱杭州,对杭帮美食念念不忘,以诗盛赞的“招庆烧鹅”便是代表。诗曰:“烧猪思佛印,招庆以鹅名。焦革珊瑚赤,深脂冻石明。腯肥刚七日,鬯匕慰三生。方晓羲之爱,何曾为唤鹅。”

颇值得玩味的是,百多年后的清代老饕袁枚,却在他的《随园食单》中,对烧鹅给出了截然相反的态度:“杭州烧鹅,为人所笑,以其生也,不如家厨自烧为妙。”两位文人老饕对于同一道菜竟有截然相反的论断,甚至专门以诗文记之,似乎已经不能简单用各有所爱来下论断。或许,这道菜传了几代,便盛名之下其实难副了。

流转千年的玉盘珍馐与寻常瓜果

当然,张岱笔下的大多数江南美食,如今我们仍有机会品尝,结合诗文细品,不论是玉盘珍馐还是寻常瓜果,都平添风流雅韵。

张岱一生行旅的范围不广,从《陶庵梦忆》来看,其足迹仅跨江、浙、鲁、皖四省,北方的诸多美食并没有机会亲尝,因而提到羊肉,他念念不忘乌镇:“羊肉夸乌镇,乳羔用火煨。沈犹朝饮过,贾客夜船来。冻合连刀斫,脂凝带骨开。易牙惟一熟,不必用盐梅。”

关于“乌镇羊肉”,当地有一个传说,明嘉靖年间,乌镇有一家湖羊肉馆,味道平平,门可罗雀。老板怀疑是伙计的问题,开口辞退之。次日凌晨,伙计气愤难平,将伙房外堆着的萝卜、甘蔗梢倒进了炖羊肉的锅里,就离开了饭馆。老板到厨房去查看羊肉,感觉跟平时不太一样,尝了一块,膻味全无,香软可口,赶紧追回伙计,升职加薪!此后,乌镇羊肉声名鹊起。传说嘛,真假莫辨,毕竟品牌都有故事。

瑶柱,北方人称之为干贝,即以扇贝的闭壳肌制成的海味珍品,自古是老饕们的挚爱,古人赐一雅称“西施舌”。苏东坡曾著《江瑶柱传》,将之拟人化,写下一篇生动的“人”物传记。张岱在《咏方物》中诗以载之:“谁传江瑶柱,纂修是大苏。西施牙后慧,虢国乳边酥。柱合珠为母,瑶分玉是雏。广东猪肉子,曾有此鲜无。”

除了“西施舌”,张岱还钟爱“西施乳”,即苏州河豚肝,与芦笋同煮则无毒。在《瓜步河豚》中,他咏道:“未食河豚肉,先寻芦笋尖。干城二卵滑,白璧十双纤。春笋方除箨,秋莼未下盐。夜来将拼死,蚤起复掀髯。”为了这口至味,不惜拼死一试,好在安然无恙,早起抚着胡子,感叹一句:活着真好啊!张岱的文字真是幽默得很。

张岱笔下的寻常瓜果蔬菜,完全不输饕餮盛宴。如《花下藕》,盛赞杭州莲藕:“花气回根节,弯弯几臂长。雪腴岁月色,璧润杂冰光。香可兄兰雪,甜堪子蔗霜。层层土绣发,汉玉重甘黄。”如果说莲藕是寻常,那么福建的荔枝则透着几许奢侈。想想那是明朝,绍兴与福建遥遥相隔,张岱却总能吃上最新鲜的那一口荔枝,也难免吃完要感慨一番:“宋香曾冠谱,进奉贵钟南。霞绣鸡冠绽,霜腴鹄卵甘。蔗浆寒一舌,螫乳滑千柑。飞骑供妃子,珊瑚里雪含。”

江浙地区喜食茭白,张岱也对之情有独钟。他的《秋茭白》曰:“九月西湖上,新茭个个肥。玉莹秋水骨,碧卸楚绗皮。隽永同蔬笋,鲜甘比蜜蠡。几年曾大嚼,软饱在山居。”九月的西湖,正是秋茭白上市之时,肥嫩如玉,鲜美甘甜,每年来此大吃一顿,“软饱”这词,用得正好。

不爱美酒却钟情醉蟹

自古美食配佳酿,张岱论酒的诗文却不多。在《自为墓志铭》中,他列举了自己的诸般爱好,唯独没有饮酒。其实张家喝酒是有渊源的,张岱说他的祖父素能豪饮,再往后代尽失传。张岱的父亲、叔叔,吃一碗糟茄,立刻面颊发红。家宴上,家厨精心烹饪,可谓江南一流。每上一道菜,兄弟们都争相举箸,吃饱了自行离去,从头到尾竟没有人举杯饮酒。对此,有个叫张东谷的酒徒对他父亲说:“尔兄弟奇矣!肉只是吃,不管好吃不好吃;酒只是不吃,不知会吃不会吃。”张岱说,二语颇韵,有晋人风味。有好事人在《舌华录》中总结道:“张氏兄弟赋性奇哉!肉不论美恶,只是吃;酒不论美恶,只是不吃。”张岱忍不住感叹:“字字板实,一去千里,世上真不少点金成铁手也。”

虽不爱吃酒,张岱却是醉蟹的最佳代言人。《西泠河蟹》诗曰:“肉中具五味,无过是霜螯。盾锐两行列,脐高三月烧。瘦因奔夜月,肥必待秋涛。谁说江瑶柱,方堪餍老饕。”“九月团脐十月尖”,张岱会在秋蟹肥美时,备一只坛子,先将冰糖煮化,加花椒、姜片、干辣椒,倒入适量料酒,放入洗好的花蟹,再浇入冰糖水和米酒,封好口。密封七天后取出,只见醉蟹色青微黄,肉质鲜嫩,酒香浓郁,略有甜味,开坛即食,不开坛可保存两月。

明朝中后期,文化兴盛,结社成风。文人们或以文会友,或结聚论学。唯有张岱,别开生面地成立了一个“蟹会”,自封会长。《陶庵梦忆》中有“蟹会”一篇,描述了蟹正肥美的金秋时节,“蟹会”开张、热闹非凡的盛况。

“食品不加盐醋而五味全者,为蚶,为河蟹。河蟹至十月与稻粱俱肥,壳如盘大,坟起,而紫螯巨如拳,小脚肉出,油油如螾。掀其壳,膏腻堆积,如玉脂珀屑,团结不散,甘腴虽八珍不及。”午后友人纷至,会长便开始煮蟹了。每人六只,担心冷了有腥味儿,所以吃完一只再煮一只。蟹是当仁不让的主角,桌上还佐以肥腊鸭、牛乳酪、醉蚶等各色佳肴;白菜是以鸭汁精心炖煮的,谢橘、风栗、风菱皆是应季佳果;酒乃玉壶冰,蔬以兵坑笋,饭是余杭新产的精米,漱口用的是张岱亲自研发、一价难求的兰雪茶。“由今思之,真如天厨仙供。”

余味无穷的佳肴、添酒回灯的盛宴……这些故事都发生在张岱的前半生。改朝换代之后,张家寓居乡村山野,粗食布衣,潦倒度日,能吃饱已是不易。在《陶庵梦忆》中忆及往事,张岱慨叹“酒醉饭饱,惭愧惭愧”;吟哦种种方物,目睹今日山河“寸寸割裂”,此心亦是寸寸断折。

好在人生还有梦,在梦中,秋蟹正肥,兰雪犹香;在梦中,家国故人,含笑依然。如此,怀着对生活的无限爱意,才有勇气在“布衣疏莨,常至断炊”的后半生,把这些回忆凝成冰雪诗文,再以一颗冰雪之魄,去造一处永不坍塌的精神桃园,荫庇后来者。

青公网安备 63010402000175号

青公网安备 63010402000175号